最近想設計屬於自己的筆記用紙

所以參考了市面上常見的筆記紙

常見的是長條、方格、五線譜

但是製圖上常用的三角格跟有機化學的六角格就比較少見了

所以這個網頁提供了我們自己設計格子大小的各式筆記紙

網站名稱:Gridzzly

網站網址:http://gridzzly.com/

「Gridzzly 」網站提供方格點陣、三角點陣、橫線、方格、三角格、六角形蜂巢格和五線譜共 7 種筆記格式,行距的數值則是從 5mm~20mm。

最近想設計屬於自己的筆記用紙

所以參考了市面上常見的筆記紙

常見的是長條、方格、五線譜

但是製圖上常用的三角格跟有機化學的六角格就比較少見了

所以這個網頁提供了我們自己設計格子大小的各式筆記紙

網站名稱:Gridzzly

網站網址:http://gridzzly.com/

「Gridzzly 」網站提供方格點陣、三角點陣、橫線、方格、三角格、六角形蜂巢格和五線譜共 7 種筆記格式,行距的數值則是從 5mm~20mm。

(建議使用電腦版閱讀)

在前文中,我們提過了一堆的科學家,這些科學家奠定了古典科學的基礎。

也把元素與原子的概念確定好了!

但是科學家的好奇心是永無止境的!

漸漸的開始就有人想了,有沒有更小的?

湯木生(Joseph John Thomson,1856~1940)

19世紀中後期,電磁學的應用逐漸發展成熟,各式電的應用開始出現,電報、發電機……的電力裝置開始被發明出來。雖然科學家們對於電流的特性已有相當程度的掌握,但是對於「電」的本質可說是沒有太多的了解。

這個時代科學界正流行起一個神奇的電力裝置——陰極射線管。1858年,德國物理學家普呂克在一根真空管(接近真空,大約10^-3pa)兩端放上陰極以及陽極(就是兩塊金屬板),並給予強大的電位差(電壓),藉以觀察真空管中氣體的放電過程,這時有趣的現象發生了,當打開開關給予電壓後真空管開始發出光芒,並且出現明顯的光束軌跡,科學界對此一放電現象十分感興趣,這個光是怎麼來的?還有這道軌跡究竟是代表什麼呢?

「陰極射線究竟是波還是粒子」這個議題自陰極射線管被發明以來,已經吵了將近三十年,1896年,在英國科學會的請託下,正值40歲的湯木生,正式加入了這場世紀論戰。在接受這個任務後,湯木生開始著眼於過去實驗的成果,物理系出身的他擁有電磁學方面的札實基礎,仔細回顧後他發現,

「如果這種射線帶磁又帶電,那我只要能證明他有質量,那不就可以證明陰極射線就是粒子了嗎?」

1897年,湯木生發表了一篇名為《陰極射線》的論文,其中寫道:

「陰極射線的電荷粒子比起電解的氫離子,e/m值大得多。e/m大的原因可能是m小,也可能是e大。我想,陰極射線的電荷粒子要比普通分子小。這可從射線穿過薄鋁片的實驗得知。」

註:e/m值:又稱荷質比,指電荷與質量之間的比值。

這份論文對科學界開了關鍵性的一槍,除了把爭論多年的陰極射線究竟是波還是粒子的問題解決完之外,更重要的是,湯木生發現了一種比原子還小的粒子,這種粒子十分微小,存在於原子之中。而這個結論也意味著——原子是能夠被切割的鐵則被打破了。在這篇論文被提出時,湯木生將這些負電粒子稱作「微粒」,直到1899年,他採用科學家斯坦尼所發明的「電子」一詞,來稱呼這種微粒,而「電子」的發現也讓湯木生得到了1906年的諾貝爾物理獎。

而後,湯木生也提出了他所構想的原子模型。葡萄乾布丁模型

拉塞福(Ernest Rutherford, 1st Baron Rutherford of Nelson,1871年8月30日-1937年10月19日)

湯木生的學生。當時正值湯木生發現電子之後,居里夫人發現「鐳」並對放射性做研究的階段,科學界正因為這一連串的發現開始注意到一個十分重要的課題,那就是「原子內部究竟是什麼樣子」。當時的科學研究成果不管是JJ湯木生發現了電子、居里夫人發現了放射性、侖琴發現的X光,這些發現都來自於原子的內部,但原子裡面究竟是什麼樣子,在此之前只有湯木生所提出的「西瓜模型」對原子內的世界做了簡單的預測。

而實驗上,拉賽福成功利用強大的磁場將具有強烈放射性的原素「鐳」分離出三種不同的射線,並將這三股射線的性質做紀錄加以命名,也就是我們現在所說的αβγ射線,當時只知道有其射線,但是射線的本質是什麼還不清楚。拉賽福在放射性的研究上取得十分豐碩的成果,對當時實世界許多領域都造成轟動,他發現發現元素的半衰期,並由半衰期推斷出地球的年齡遠高於當時宗教所認為的6000年、發現同位素,藉此證明原子量並不是最適合做元素排序的指標(其學生莫色勒發現真正的規律來自於原子序)。

年僅三十五歲的拉賽福在進行α粒子的實驗時,觀察α粒子撞擊金箔的情形。他和 來自德國的實驗夥伴蓋格發明蓋格計數 器(Geiger counter),這對他的實驗有 很大的幫助。拉塞福曾經半開玩笑地 說:「蓋格數粒子的模樣就像守財奴數 他的金子!」

拉塞福的實驗設計很有趣:首 先,α粒子由一個裝有放射線物質的小 鉛盒射出,通過真空的環境,朝著一塊 僅 0.0000086 cm 厚的金箔撞擊。其實 拉塞福為了驗證他的金箔實驗事後嘗試 過許多不同的金屬,包括鋁箔、鐵箔和 鉛箔,但還是以他的金箔實驗最出名。 在金箔的後面他架設了一個可以觀 察火花的觀察孔,拉塞福請瑪斯登特別 注意是否有粒子向後散射的情形,向後 散射的α粒子會撞擊在硫化鋅屏幕上, 產生細小的火花,可以清楚地看到。拉塞福當時只是隱約覺得梅子布丁模型似 乎沒有辦法解釋他作金箔實驗觀察到的 某些情況,而瑪斯登則認為這是磨練實 驗技巧的好機會,於是相當小心地操作實驗。他先讓自己身處於黑漆的房間裡 至少一小時,讓雙眼習慣黑暗,然後耐 心地看著屏幕…… 結果竟然看到好多小小的火花閃爍 著,約每秒一次!

當時包括拉塞福的科學家都沒有 預料到這個結果。如果電子的分布如他 們所以為的,像好吃的梅子般均勻地分 布在布丁之中,那麼帶正電荷的α粒子 (α粒子其實是少兩個電子的氦離子) 應該會若無其事地穿過金箔,然後從 金箔的另一面散射開來,因為金箔裡帶 正電荷和負電荷的粒子應該是均勻分布 的。可是事實顯然並非如此,居然可 以觀察到有 α 粒子被金箔反彈回來。 「太不可思議了!」拉塞福說:「這就 像你拿大砲朝著衛生紙射擊,砲彈卻彈了回來!」 拉塞福從這個觀察推測―顯然砲 彈(射擊出去的 α 粒子)撞到金原子 中某個位於中心的微小粒子,這個粒子 至少和 α 粒子質量相當,同樣帶有正 電荷的「核」,才有可能讓 α 粒子往 後散射回來。他推測原子的結構是由位 於中心的「核」和環繞在外園的電子所 組成的,這個「核」僅僅只有原子的十 萬分之一大,卻占有原子絕大部分的質 量,而原子大部分是空的,所有的電子 都繞著這個「核」旋轉。拉塞福提出的 模型一點也不像梅子布丁或任何好吃的 布丁,反倒像地球所在的太陽系了。

拉塞福的發現推翻他的老師湯姆森 所提出的梅子布丁模型,然而當時的科 學家還是比較喜歡梅子布丁模型,比較 不喜歡太陽系模型,因為太陽系模型沒 有辦法解釋為什麼原子內部帶負電的電 子不會繞呀繞的最終就被吸引到帶正電 的原子核中心去了。這個問題拉塞福也 沒有辦法答覆,直到數十年後量子力學 的概念發展起來,波爾(Niels Henrik David Bohr,1885-1962)才用量子力學 代替拉塞福回答這個問題。

故事還沒結束,1919年,拉賽福回到卡文迪西實驗室從他的老師JJ湯木生手中接下了主任的棒子,而這裡也是他研究生涯的最後一個階段,就如同他前三個階段,剛進卡文迪西實驗室轉換跑道後便分離出αβγ射線,到加拿大之後因為核衰變研究拿下諾貝爾化學獎,回到英國曼徹斯特後發現了原子核提出行星模型,這回他回到卡文迪西實驗室當主任,他決定要再來玩一次打碎原子的實驗。

這次一樣是拿α射線當作砲彈,但這次要炮打的目標是「氣體」,拉賽福將α射線射入滿是氮氣的空間中,藉此來看看砲彈打中氮氣後是否會有特殊的現象發生。而實驗確實發生了意料之外的結果,他在感應器中發現,竟然出現了「氧氣」!只含有氮氣的空間中經α射線的撞擊後,出現了原本完全不存在的氧氣,這個過程中還伴隨著一顆氫原子核的出現,對此拉賽福的推論是原本的氮氣和α射線發生了原子核的反應,所以才生成原本不存在的氧氣,這就是人類第一次以人為方法來發生核反應。

拉賽福除了成功完成了人類有史以來第一次的核反應外,還將這次實驗中出現的氫原子核定名為質子,過去許多科學家認為所有的元素都是氫原子所組成的,因為所有元素的重量都會是氫原子的整數倍,所以有這樣的說法,但這並沒有確切的實驗足以證明這項假設。不過在拉賽福實驗後發現,在這些核反應的發生過程中總是會伴隨氫原子核的出現,再加上一顆氫原子核的帶電量與一顆電子相同但電性相反,所以他合理懷疑與湯木生所發現的電子相對應的就是氫原子核,定將氫原子核命為質子,也就是人類發現的第二種亞原子粒子,如此一來原子內電荷的來源就得到了合理的解釋,只是,拉賽福發現,當我們能測量到原

子內的質子與電子後,將質子的質量加起來卻遠遠不及原子量(電子質量比質子小了2000倍左右加了並不影響這個結果),所以剩下的質量是從哪來的呢?拉賽福大膽假設原子內一定有不帶電的粒子存在,但另一個問題是,一個不帶電的粒子到底要怎麼去找到他呢?這成了科學界的一道新難題。

https://lis.org.tw/post/00002066

查兌克(James Chadwick,1891年10月20日-1974年7月24日)

拉賽福認為,原子核內部應該有一種特殊粒子,這種粒子帶中性電,可能是由一個電子與一個質子共同組成的,這種複合粒子因為不帶電所以十分難被量測到。雖然拉賽福猜中性粒子是由電子與質子的假設方向並不正確,但這個原子內質量的難題也如同拉賽福所預估的那樣,由於帶有電中性所以無法用電場或磁場加以區別,實在是難以量測其性質,所以解答遲遲沒有出現,這一遲便是十年的歲月,直到最後成功解答這項難題的是在1911年便追隨拉賽福到卡文狄席實驗室的查兌克。

自從拉賽福開始用α射線當作砲彈打出原子核、打出質子後,許多科學家也相繼使用各式射線對著原子開火,希望藉此能夠找到更多原子核內的資訊。而這樣的嘗試確實也得到了不少的成果,只是這些資訊仍不足以解答原子核內質量的秘密。

直到1930年,德國科學家波特發現,若是使用放射元素釙的α射線去撞金屬鈹等特定物質,會讓鈹發出一種具有高能與高穿透性的射線,所以他也將這種射線叫做「鈹射線」。波特發表的實驗引起了當時放射元素的大家居禮夫婦(這裡的居禮是居禮夫人的女兒)的注意,1931年,他們重複了波特的實驗,發現鈹射線的穿透性強的超乎他們的想像,於是乎夫妻兩人開始著手深入研究這個鈹射線到底是什麼東西。就在隔年1932年,他們有了新的進展,居禮夫婦用鈹射線拿去打石蠟(表面上很多氫的碳氫化合物),發現打出許多高速質子(氫原子核),居禮夫婦因為這種射線帶中性電又具有高穿透性,所以將鈹射線解釋為一種高能γ射線。

當居禮夫婦發表著他們對鈹射線的推論同時,曾經提出中性粒子假設的拉賽福與其學生查兌克馬上就發覺,這個鈹射線應該不是γ射線,正常γ射線根本沒辦法高能到把質子打下來,而這種射線很有可能就是他們正在找的中性粒子。對此已經找尋中性粒子十多年的查兌克馬上開始重複居禮夫婦的實驗並檢驗這種射線究竟有什麼樣的性質。查兌克發現,雖然鈹射線和γ射線一樣,中性不帶電、穿透性極強,但有一點和γ射線十分不同,那就是γ射線是以光速前進,但這個鈹射線卻只有光速的1/10快而已,對γ射線來說這樣的速度真的太慢了,速度沒γ射線大能量卻相當高,這個鈹射線更有可能是他們所預測的中性粒子了。隨著研究的加深查兌克還發現,將鈹射線直接打進氮氣中,會發現少數射線打入氮原子中,但γ射線並不會發生這種現象,很明顯的,這個鈹射線根本就不是γ射線。

就在居禮夫婦發表鈹射線研究的後一個月,查兌克便發表了一篇名為《中子可能存在》的文章,其中闡述了他對這種中性粒子存在可能的論述,並在不久之後發表了另外一篇名為《中子存在》的文章,詳細的介紹了自己的實驗與論述,並推論居禮夫婦所研究的鈹射線就是原子核內的中性原子——中子。

問題就在這裡,如果γ射線撞擊中子要使質子獲得5.7 MeV動能,γ射線的能量必須高達52MeV,可是他們所認為的「γ射線」是釙放射源產生的α粒子撞擊鈹靶而來,中間並無加工、加速的過程,沒有道理可以得到能量高達52MeV的γ射線。

英國人查兌克認為從原子核所放出的光子或粒子的能量,一般僅為幾個MeV而已,不可能高到52 MeV,因此他認為波特所發現的新射線不是γ射線,而可能是拉塞福所找尋的中子。他立即進行同樣的實驗,將產生的新射線撞擊氫、氦、氮等氣體,得知此中性射線由質量與質子約相等的中性粒子所構成,即現在所熟知的中子。

延伸閱讀:https://lis.org.tw/post/00002087

https://case.ntu.edu.tw/blog/?p=30272

https://www.ntsec.gov.tw/FileAtt.ashx?id=3403

https://www.ps-taiwan.org/bimonth2/download.php?d=1&cpid=179&did=11

國中理化中

有幾個科學家是我們不得不認識

但是也有幾個科學家在精(ㄧㄢ)簡(ㄍㄜ)的教材中被消失

所以我們就按照歷史脈絡及課本來談談幾個科學家吧

在科學的發展中,或是更正確地來說,

是以人類的文明發展歷史中。

我們對於未知的事物存在著許多恐懼與幻想,

所以最早起源的基本上就是神學。

看到有火,好可怕,有火神;

看到有淹水,好可怕,有水神;

看到有太陽每天東昇西落,好有規律,有太陽神;

埃及人看到糞金龜滾球,就覺得有糞金龜神(凱布利)在滾太陽;(聖甲蟲 GET!)

希臘人覺得是有帥哥駕馬車帶著嬌滴滴的太陽出來遊車河(黃道);(赫利俄斯的馬車可不是人人可以開)

等等......太多因為未知而將自然現象訴諸神鬼巫術的例子了

而後

古希臘一群哲學家(其實是幹話王),開啟了人類自我思考追根究柢的想法,

每天想著宇宙是如何形成的?!人有病其實是靈魂有病?!(柏拉圖-靈魂三分說)

當然也在這群幹話王中出了稍微講理一點的人,

追求真理的亞里斯多德。(不過依然是幹話王……重的掉的比較快?!)

但好歹是科學的啟蒙,自己想辦法自圓其說。

然後,

就沒有然後了......,

因為羅馬時期(西元後)開始大推一神信仰(基督教),

導致此時的科學只要與教會想法不同,就會有生命的危險!!!

看看下列精美的受害者名單

希柏提亞(Hypatia, 375-415),女數學家。吉朋(Gibbon)在《羅馬帝國表亡史》中敘述時說:「她由車上被拉下來,剝脫衣服到一絲不掛,被拖至教堂,為一群野蠻而無人性的狂徒,用尖利的蠔將她的肉由骨上剝削下來,手腳砍下,拋擲火燄之中。」

維薩留斯(A. Vesalius, 1514-1564),解剖學家,發表了《人體的構造》。教會判他死刑,並通緝追捕。從此他就離開意大利,至老而不知所終。

塞爾維特(M. Servetus,1529-1553),解剖學家,發現人體血液大循環系統外還有小循環系統。寫有《論三位一體的謬誤》。 逃往日內瓦時被捕,幾星期後被關在一個寒冷潮濕的地牢,手腳上被上了鐐栲。最後被加爾文下令用慢火燒烤二小時。

布魯諾 (G. Bruno, 1548-1600)是個思想家和哲學家。他反對所謂三位一體說,寫了《論限宇宙和世界》、《論原因、本原和同一》、《諾亞方舟》。更進一步發展哥白尼的宇宙結構模型,指出「太陽也只是千千萬萬個普通恆星之一而非宇宙中心」,被羅馬教廷的宗教裁判所迫害而逃亡各地十五年,終于在威尼斯被捕,過了八年酷刑的監倉生活。在 1600年被送往刑場時他大聲反對,因此被用鉗子將舌頭從口內拉出並剪斷,然後火刑燒死。

伽利略(Galileo Galilei, 1564-1642),物理學家和天文學家。他出版了一連串有關天文學的著述。用望遠鏡證明木星有衛星存在,月亮上有山,太陽有黑點。寫了《世界雨個最偉大的對話》支持哥白尼的日心論。後來被迫在宗教裁判所中簽字認錯,從獄中遷往受監視的小屋幽居,渡過九年的憂苦生活,于1642年病逝。

拉美特利(1709-1751),法國啟蒙思想家,唯物主義及無神論哲學家,主要的無神論著作為《人是機器》,出版後大大激怒教會,著作被焚毀,威嚇要殺死他,拉美特利被迫逃亡終生。

狄德羅(1713-1784),法國啟蒙思想家,唯物主義及無神論哲學家,《百科全書》的主要編輯者。狄德羅一生提倡科學和理性,反對宗教神學,曾被教會關押三個月。

直到印刷術的發明,

讓知識擴張的可以更加迅速,也間接導致宗教改革。

使宗教及政治掛勾的力量減小。

另外就是大航海時代及工業革命,使得教會力量變得更小。

自此以後科學才開始加速發展。

16-17世紀

伽利略·伽利萊(Galileo Galilei ;1564年2月15日-1642年1月8日)

因為他實在太屌,基本上被稱為科學之父……

有太多太多的東西可以講,

所以還是談談他對原子說的貢獻好了!

他最大的貢獻就是留下了一個抽水泵浦……(三洨)

沒錯,就是那個抽水泵浦~引領了托里切利

托里切利(Evangelista Torricelli, 1608-1647)

於1643年完成伽利略生前未能解決的一個問題:為什麼抽水幫浦怎樣都沒辦法把水打到十米以上的高度?

托里切利懷疑是因為空氣本身有重量,但要用抽水幫浦做實驗也太大費周章,於是他用密度是水的13.5倍的水銀取代水,如此就可以大幅降低水柱高度。他將水銀裝滿一米長的細長玻璃管中,用拇指封住管口,倒立垂直置於水銀槽中。放開拇指後,水銀柱即下降停留在76公分高的位置,屢試不爽。托里切利主張維持水銀柱不墜的,正是空氣重量施加於水銀槽面的壓力,也就是大氣壓力。

而托里切利也是第一個製造出真空狀態的人。

為了紀念他,我們將水銀柱上的真空狀態稱為托里切利真空!!

(延伸閱讀:【科學史上的今天】6/11——大氣之海,水銀真空)

波以耳(Robert Boyle,1627年1月25日-1691年12月30日)

1657年他在羅伯特·胡克(沒錯,就是那個彈簧的虎克、那個顯微鏡看軟木塞的虎克)的輔助下,

對奧托·格里克(是的,就是他媽……,不對,是馬德堡半球實驗的那個市長)發明的氣泵進行改進。

而後發現了波以耳定律:密閉定溫的情況下,壓力與體積的乘積為定值。

這對後來的氣體科學研究給了一個很重要的發展基礎。

但是更重要的,1661年波以耳發表了《懷疑派的化學家》,在這部著作中波以耳批判了一直存在的四元素論,不過也開闢了一條新的道路。(所以也啟發了後來的科學家想出了燃素說)

並提出了元素的初步構想。

18-19世紀

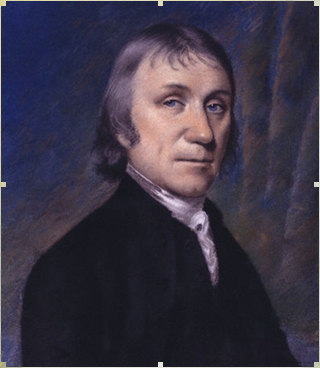

英國人卜利士力(Joseph Priestley,1733-1804,)

1774年,卜利士力發現當他加熱氧化汞(mercuric oxide,HgO)時,會產生一種氣體。

不過很可惜的他選錯邊了,所以我們後來只能在題目中看到他的卜利士力製氧

拉瓦節(Antoine-Laurent de Lavoisier,1743年8月26日-1794年5月8日),被後世尊稱為「近代化學之父」

有錢公子哥,踢爆燃素論,並利用實驗直接得到『質量守恆定律』,

可惜在法國大革命時被砍頭了……

不過也因為拉瓦節奠定的化學的基礎,前人製造設計的設備,

使得下一個重要的科學家他的發現更加有意義!

(延伸閱讀:拉瓦節)

普勞斯特(Joseph Louis Proust,1754年9月26日-1826年7月5日)

法國化學家,其最大貢獻是確立了定比定律。

他最初是跟隨父親的腳步, 成為一名藥劑師, 但Proust反而對幾個化學領域做出了重大貢獻. 他最著名的發現是『絕對比例定律』也被稱為『定比定律』。

定比定律規定, 化學化合物元素的比例總是一樣的, 無論來源如何. 這意味著, 例如, 一個水分子永遠包括一個氧原子和兩個氫氣原子, 無論這些元素是來自哪裡。

在『定比定律』被理解之前, 人們認為元素可以以各種方式結合. 普魯斯特定律幫助證實了約翰·道爾頓的原子說, 其中指出所有物質都是由原子組成的, 化合物由元素組成, 它們總是以相同的方式結合在一起.

道耳吞(John Dalton,1766年9月6日-1844年7月27日)

道耳吞在化學上的最偉大貢獻,是在1808年提出的「原子說」。(同時也是個色盲……。)

而在原子說之前,他也基於定比定律提出了『倍比定律』。

若兩元素可以生成兩種或兩種以上的化合物時,在這些化合物中,一元素的質量固定,則另一元素的質量成簡單整數比。

所以化學到此先喘口氣~

而氣體的物理實驗也隨著時代在進步,

給呂薩克(Joseph Louis Gay-Lussac,1778年12月6日-1850年5月10日)

法國物理學家、化學家,以研究氣體而聞名。

他最重要的發現就是『氣體反應體積定律』:同溫同壓下,氣體相互之間按照簡單體積比例進行反應,並且生成的任一氣體產物也與反應氣體的體積成簡單整數比。

這個定律也讓一個怪咖級的科學家亞佛加厥,不知哪來的勇氣提出『亞佛加厥假說』;

並且在這個假說下提出了『分子說』。

還有重新發表『查理-給呂薩克定律』,指定量定壓的理想氣體,體積與絕對溫度成正比;定量定容的理想氣體,壓力與絕對溫度成正比。間接的導致克爾文制定了新的溫標絕對溫度。

亞佛加厥(Amedeo Avogadro,1776年-1856年)

義大利化學家,提出了亞佛加厥假說,還提出了分子說想修正化學道爾吞的原子說。

而且他除了是律師外還是一個物理學家……。

所以不被重視也是很正常的,但是之後證明他才是對的。

當然也被留下一個令國高中生害怕的數字……

亞佛加厥數 6*10^23 或 6.02*10^23

(延伸閱讀:分子說-亞佛加厥)

而此時,我們又要來加入一個場外亂鬥的人。

伏打(Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta,1745年2月18日-1827年3月5日)

義大利物理學家,發明電池!

不過他發明電池的過程也是跟另一位科學家賈法尼有著千絲萬縷的愛恨情仇~

也就是因為有電池,卻沒有電器可以用……

所以科學家們開始電一些奇怪的東西,並在電解的過程中發現新的元素。

想想當年拉瓦傑提出 20 種左右的元素在伏打發明電池後五十年內增加到 63 種。

門得列夫發現化學元素的周期性,依照原子量,製作出世界上第一張元素周期表,並據以預見了一些尚未發現的元素。根據不完全準確的原子量和有空位的序列發現了元素周期律,體現出他敏銳的洞察力和充滿智慧的想像力。

而後通過英國科學家莫色勒的工作,人們才發現原子核里的正電荷數目(即原子序、質子數)決定了元素的化學性質。周期表所反映的,實際上是元素隨原子序數上升時,最外層電子數的周期性變化。

(延伸閱讀:門得列夫與週期表:頑固就是戰鬥民族的浪漫(上))

參考:

https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?p=3198

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%9E%E5%8B%92%E6%B6%85

https://history.pansci.asia/post/121236767460/%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E7%9A%84%E4%BB%8A%E5%A4%A9611%E5%A4%A7%E6%B0%A3%E4%B9%8B%E6%B5%B7%E6%B0%B4%E9%8A%80%E7%9C%9F%E7%A9%BA

| http://www.ngtaiwan.com/4354 |

|

| 歷史性的一場派對,看起來格外諷刺阿。 |